2024/06/20

在總統府周邊紮營抗議將近八年的創作歌手巴奈與伴侶那布終於回家了。這2644個日子裡,他們讓許多人關注到原住民族傳統領域議題,讓「沒有人是局外人」進入公眾意識。隨著5/20新任總統賴清德上任,她對前總統蔡英文長達七年多的監督與抗議也結束了。投身抗議前線的生活中,巴奈仍持續唱歌、表演、做音樂,這些年,她獲得很多,也失去一些東西,那些她寫在新書《巴奈回家》裡的,都是希望大家不要忘記的事。

如果時光可以倒回,巴奈.庫穗(Panai Kusui)說,或許,她就不會參加七年前那場就職典禮演出與總統府音樂會了。

2016年,她在中華民國總統就職典禮暨慶祝大會上,以木吉他自彈自唱的形式,演唱文夏填詞的日曲翻唱台語老歌〈黃昏的故鄉〉,以及胡德夫的〈大武山美麗的媽媽〉。同年8月1日的原住民族日,時任總統蔡英文以元首身份代表中華民國政府向台灣原住民族道歉,並宣布設置總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會。

自16世紀起,台灣島便遭受不同外來政權的殖民統治,四百多年來,這是第一次有元首對原住民族公開道歉。

巴奈當然知道這是多麽歷史性的一刻,身為卑南族與阿美族混血的她很清楚原住民族文化在當代如何苟延殘喘,以及,一位原住民族的孩子,一生會承受多少社會大眾的誤解、忽視與歧視。

她真的對蔡英文充滿期待,所以她去唱了就職典禮,甚至唱進總統府,成為「2016總統府音樂會」的演出嘉賓陣容,每次都是一人一吉他的acoustic,簡單卻真摯,也是多數歌迷最熟悉的巴奈——招牌的木吉他貼滿民運貼紙:反核、農漁永續、反美麗灣開發、圖博獨立雪獅旗⋯⋯歌手性格剛烈、直言不諱,渾厚歌聲卻又極致感性溫柔,她用自己最擅長也最喜歡的唱歌,祝福蔡英文上任。

音樂會那天,蔡英文親口對巴奈說:「你想見我,就隨時來見我。」這句話的意思是,接下來,關於原住民族轉型正義的事,歡迎隨時給予意見與回饋。

但這七年,她始終無法見到蔡英文本人。

沒有人是局外人

一切都從唱完總統府音樂會的三個月後說起。

2017年2月18日,中華民國原住民族委員會發布《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》,總統府官方新聞稿寫說:「初步估計將可以劃設80萬公頃的原住民族傳統領域」、「從0到80萬公頃,是原住民族土地邁出歷史正義與轉型正義的第一步。」

這是一道隸屬總統府的行政命令,無須國會檢驗。該命令發布不到一周,以巴奈、依斯坦達霍松安.那布(Istanda Husungan Nabu),以及前原民台台長馬躍.比吼(Mayaw Biho)等人為首的「原住民族轉型正義小教室」(以下簡稱原轉小教室)率先帶頭表達不滿,因為該內容與蔡英文向他們所承諾的方向不符,更違背2005年陳水扁政府時期制定的《原住民族基本法》——該法第4條明定:政府應依原住民族意願,保障原住民族之平等地位及自主發展,實行原住民族自治;其相關事項,另以法律定之。

原轉小教室成員們聚集在凱達格蘭大道的臺北賓館圍牆外,以「凱道部落」為名,進行定點抗議,巴奈率先公開抨擊政府背信與政策失格,要求撤回《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》,以及原民會主任委員夷將.拔路兒必須下台。他們以表演接力、講堂座談、藝術行為參與等溫和手段進行抗議與倡議,以「一起陪原住民族劃出回家的路」、「沒有人是局外人」作為抗議口號。

在結束「凱道部落」抗爭的520前夕,巴奈帶著新書《巴奈回家》與我們重回凱道,講述這七年多的故事。

在結束「凱道部落」抗爭的520前夕,巴奈帶著新書《巴奈回家》與我們重回凱道,講述這七年多的故事。

凱達格蘭大道露宿700天後,原轉小教室被警察以暴力驅趕,被迫遷往二二八和平紀念公園一帶,安置三百多天後,其帳篷又被時任台北市長柯文哲視為違規物拆除,在沒有遮蔽物的狀態下,巴奈和那布仍堅守不離,期間多次罰緩,夫妻倆也都把當成公園露宿的「租金」算了。

巴奈說,權力者必須實踐自己的政治承諾,因為自己公開支持過蔡英文,便有責任監督由她領軍的政府、對她提出抗議,因此這場最終未獲政府接納與回應的抗爭,以新任總統賴清德520上任那天為終點。巴奈終於要回家了。

在這長達2644天的抗議行動裡,她始終維持著音樂人的身份與工作:2017至2018年抗議期間,露宿凱道的巴奈直接在午夜時分的街頭旁錄音製作EP《凱道上的稻穗》和《凱道巴奈流浪記》;2020年個人專輯《愛不到》獲得金音獎「評審團獎」時,她高呼鼓勵所有音樂人謹記能夠講真話的自由。

延伸閱讀:探戈與她的溫柔抵抗:專訪巴奈《愛,不到》

2023年,巴奈有感於台中一名原住民族國中生遭受霸凌所引發的跳樓自殺事件,找來巴大雄合作單曲〈你說你又沒有推他〉;去年年底推出與音樂鬼才柯智豪合作的台語專輯《夜婆Iā-Pô》,入圍本屆金曲獎「最佳年度專輯」、「最佳台語專輯」與「最佳台語女演唱人」三大提名。

集創作歌手、社運倡議者、母親等角色於一身,巴奈說:「我的確是一個複雜的女人。」假如真要寫自傳的話,她或許得花上好幾本的篇幅。

但她決定從原住民族身份開始講起。

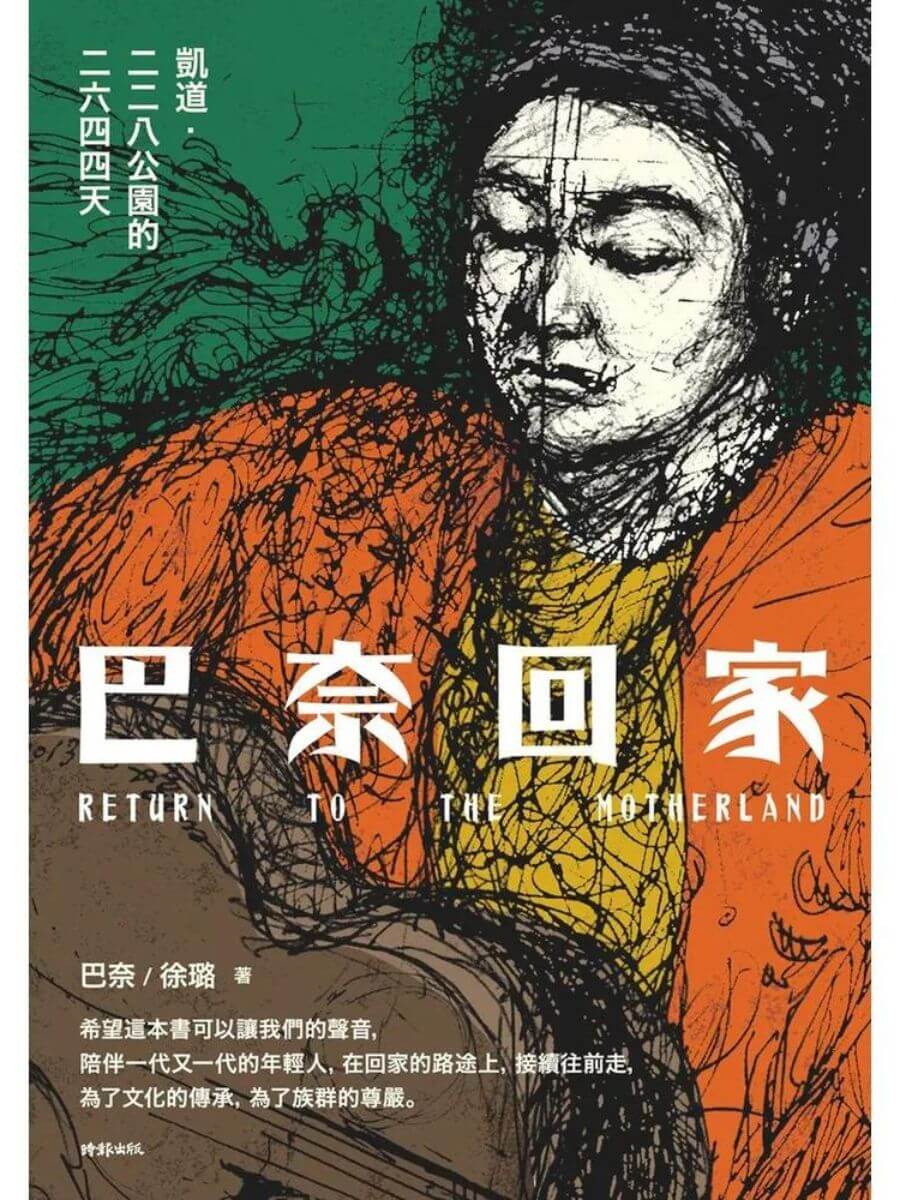

《巴奈回家:凱道.二二八公園的二六四四天》,2024,時報出版發行。

《巴奈回家:凱道.二二八公園的二六四四天》,2024,時報出版發行。

在結束凱道部落前夕,巴奈和共同作者徐璐以自傳形式寫下《巴奈回家:凱道.二二八公園的二六四四天》一書,書裡不僅記載著自己作為原住民族的自我認同過程,更重要的,便是紀錄這七年間關於原轉小教室抗爭的來龍去脈,縱使訴求未果,有很多事,她還是想讓下一代、下下一代看見。

原住民族為何需要轉型正義?

然而《巴奈回家》記載的何止七年,2644天所構成的光景,就是多數原住民族的生活縮影,社會總是如此對待他們,縱使整個時代正朝著值得肯定與認同的多元價值邁進,但原住民族議題依舊像被遺棄的孩子,乏人問津。

「一般人大多不會理解或明白,為什麼我們(原住民族)要抗議?」巴奈說道,「大家看到新聞大概都想說:『哇,政府對原住民族很好耶,80萬公頃的土地,好多喔。』你們在吵什麼?」

這即是問題所在,就學術界長期調查與研究,台灣原住民族歷史裡被侵佔的土地面積應為180萬公頃,剩下的100萬公頃呢?

所謂的原住民族傳統領域並非指「土地所有權」,在理想的架構裡,當現今固有的私有土地被劃入傳統領域時,原本的土地所有權並不會改變,只有當土地要進行商業性大規模開發時,例如興建遊樂區、大飯店或自然資源開採時,需要徵求部落的知情與同意,讓原住民族能夠在祖先居住過的山林聚落裡孕育文化,而小規模私人非營利的土地使用則不在此規範。

此舉乃是基於對歷史文化的尊重與保護,亦符合2007年《聯合國原住民族權利宣言》的目的——政府應當該與原住民族共同處理關於開發、地方分權與多元文化的問題與討論。

而這顯然不符合政府允諾原住民族的方向——甚至連導正到正確的道路都稱不上,似乎這片島嶼上所有關於轉型正義的事,都走向一個不盡理想的遺憾。

照巴奈的說法,因為台灣原住民族就只佔總人口2%而已,投票怎麼投,最多也就2%,「沒有政黨會在意這2%的票。」何止政黨,就連媒體也是。

在民主社會裡,媒體所提出的報導與觀點能影響各種議題在公眾議程的重要性,提供人民未來投票的選擇依據,但對多數媒體而言,行車紀錄器新聞或許比原住民族議題來得重要。

「其實,會經過抗議帳篷前稍稍停下來的人、看看我們在做什麼的人,也就是2300萬人口裡面非常、非常、非常少數的人,我真的很感謝所有關注過我們在幹什麼的人。」

巴奈說她抗議不是為了社會溝通,因為社會溝通是政府要做的事。她想要讓大家知道,原住民族轉型正義並非在爭討代表金錢資產的土地所有權狀,因為根據《原住民族基本法》,政府已經返還原住民族的「諮商同意權」,但必須有實際的空間可以行使,而這些空間不分公私有,必須完整劃設,才能讓土地孕育出文化,而2017年頒布的《原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法》,卻無法達到這個目標。

「文化的美好是給世界的禮物,消失會很可惜。」巴奈說。

她今年55歲,人生裡從來沒吃過一餐小米,「我從小看的、吃的,都跟你們(漢人)一模一樣,原住民族的文化已經死掉了。」要讓文化復甦只有一個辦法,讓它回生生地回到原本存在的地方。這一點,是她從伴侶那布身上所看見的真理。

之所以弱勢,是有人造成的

出身布農族巴喜告部落的那布,自1990年代迄今便積極參與原住民族社運。2002年起,他每年都會花上一個多月的時間上山,徒步回到內本鹿的部落原址,進行文史調查與石板屋重建。這裡講的上山並非一般認知裡循著登山步道上山,而是重裝走過危崖峭壁、穿越深林的探索考察。

那布好想蓋回一棟自己的家。

提到伴侶那布,巴奈笑得像個孩子,她說,即便這麼多年過去,她到現在還是覺得身邊這位男人十分帥氣。

提到伴侶那布,巴奈笑得像個孩子,她說,即便這麼多年過去,她到現在還是覺得身邊這位男人十分帥氣。

回家二字,對有家歸不得的人來說很難,但對無家之人更難。那布位於內本鹿的祖屋被燒過兩次,一次是1941年,當地布農族被日本政府驅趕並放火,燒光家屋跟農作,阻止原住民族回家。

第二次是國民政府來台,蔣介石將日本政府佔領的原住民族祖居土地以一紙「概不歸還」的行政命令,通通收為國有地,內本鹿被林務局規畫種植經濟作物苗圃,為了整地又再被燒毀一次。

這只是眾多傳統領域案例的冰山一角,但大抵來說,原住民族千百年來的居住地與家園,是這樣子突然變沒有的。

原住民族在這座島的深山林蔭中生活,與大自然找出一套和諧共存的法則與規矩,然而在被殖民政權趕下山後,祖靈宇宙的世界觀根本無法對應華人儒家規範,他們更無法將天生獲得與後天學習的技能應用在城市裡,原住民族無法站在既得利益者所設計的遊戲起跑點上,從而受迫變成邊緣弱勢,受人誤解、忽視與歧視,失去優勢與依歸,在一代又一代裡惡性循環。

所以對台灣原住民族來說,尋根的意義,就是回家——回到我們祖先本來住得好好,但卻被殖民者平白無故奪走的家園。

巴奈想起她第一次跟著那布上山回家,看著那布的表哥與其他布農族後裔,他們虔誠地、熟練地肢解一個野生動物,然後將食材變成美味的燻肉,整個過程是一項尊敬自然、重視平衡的文明表現,「那個畫面,那個過程,就是一個文化,多麽有生命力。」

「有人說批評我們只會找小英抗議,錯了,我們(原住民族)一直在街頭,以前國民黨政府時期就在了。」巴奈說道。

「有人說批評我們只會找小英抗議,錯了,我們(原住民族)一直在街頭,以前國民黨政府時期就在了。」巴奈說道。

這樣的文化不會發生在柏油路上、不會出現在鋼筋水泥大樓裡、更不能坐在冷氣房裡高談闊論地假設、做決定。「你只要把我們的歷史空間還給我們就好了,沒有狩獵、採集的地方,死掉的文化怎麼活得回來?而不是砸錢搞什麼族語認證或基金會。」巴奈忿忿不平地說,總說要讓原住民族走向自治,但假如連文化發生的土地都沒有,是要怎麼治?

「有人說批評我們只會找小英抗議,錯了,我們(原住民族)一直在街頭,以前國民黨政府時期就在了。」巴奈回憶道,2011年,馬英九政府發布「愛台十二項建設」計畫,其中一項就是將花蓮縣光復鄉太巴塱部落的平地森林,交由台糖改建成「大農大富平地森林園區」,引起原住民族與社運人士群起抗議。

同樣的,這又是一樁違背《原住民族基本法》、不尊重歷史與土地的開發案例。

那一年,巴奈和那布也來到現場聲援。夫妻倆在抗議前一晚就抵達,與隊伍開會商議,包含布條內容,以及抗議的流程與手法,巴奈回憶道:「隔天,我們還搭台糖官方的接駁車去現場,我還故意抱了一把小吉他,搞得我們是要去現場玩的,沒有,我們是去罵馬英九的。」

歷史總是一再地重演,如今,結束抗議的巴奈,對未來僅有憂心而已,「我對未來並沒有什麼期待。」巴奈淡淡地說,「但就覺得⋯⋯下手輕一點吧, 不要那麼急,慢慢來嘛,我們人類一定得要這樣一直開發嗎?生活只能被資本主義綁架到這種程度嗎?」

飄零在外的七年裡,巴奈似乎更清楚地認知到,當前政治的遊戲規則離原住民族實在太遠了,以首都台北舉例,12個行政區,每一區都有好幾位代議士,但原住民族沒有以族為單位的代議士考量,這使得國會裡的原民聲音小到微不足道。

「我是Pinuyumayan(卑南族)混血,Pinuyumayan在地球上只有一萬多人耶,人那麼少,連選出一個代表都不允許,這要如何進到國家的政治核心裡和大家平起平坐?我們能不能選一個Pinuyumayan的酋長或代議士,讓他代表我們進到政治裡講事情。」

巴奈自嘲,這七年對自己來說像是場鍛鍊,她原是不善言談之人,如今談吐卻能如此義正詞嚴又清晰分明,一切由來於抗議期間,腦袋不得不一直思考著轉型正義的反射習慣。

「表達自我」是巴奈寫歌、唱歌的動機,她認為這股原動力來自對社會不公不義的抵抗,而創作者必須誠實地面對一切。

「表達自我」是巴奈寫歌、唱歌的動機,她認為這股原動力來自對社會不公不義的抵抗,而創作者必須誠實地面對一切。

她是一步步慢慢變成今天的模樣。多年前,魔岩唱片創立者Landy(張培仁)的一句「你對原住民族現在的處境有什麼感覺?」令巴奈獲得啟示,那時她正接受蘭陵劇坊創始者卓明的表演訓練。透過身體開發與心靈的自我提問,原本只是單純熱愛唱歌的巴奈,突然有了創作的動機。

「我非常需要表達自我,只是唱歌是我的形式而已,因為我有太多話想講,就算沒有人要聽我唱歌、票賣不出去,我還是會自己往前走、做音樂。」

歌手,母親,原住民族

所以她始終認為創作最重要的是誠實,而在誠實之前,先要有為自己表達的意願。

巴奈在一個原住民族歧視性字眼被視為娛樂日常的年代裡長大,花了好多年才找到自己是誰,從「柯美黛」到「巴奈.庫穗」,那股創作的意願來自一種抵抗,抵抗那些社會的不公不義,「所以我不講假話,我會尊重所有人,但我不會管你是誰,我只跟你說實話。」

如此性格連對自己女兒也是如此。女兒出生那年,巴奈想為她寫首歌,寫了11年都還沒寫完。2011年3月福島核災事變,巴奈看到這則新聞,腦海裡的詞曲立刻有譜,最終完成〈沒關係〉:

My beautiful baby/山垮了/海灘被買賣了/從古老的以前來的風/被污染了/人的心也被污染了/被利益收買了/我怎麼能對你說/理所當然對你說/昧著良心對你說/沒關係

很多人問巴奈,這不是寫給孩子的歌嗎?何必這麼激烈,「我說,我就是要這麼激烈。這是一首會做惡夢的搖籃曲。我們創作、唱歌,就是要表達些什麼啊。」寫給孩子的搖籃曲,也是提醒大人,應該要盡全力給孩子一個安心長大的環境。

巴奈笑道,其實一首歌的時間真的很短,千言萬語怎麼可能用一首歌的時間唱完?她希望至少一次能說好一件事,倘若無法聚焦,她就會放在心裡收好,再想想。

巴奈與金獎製作人柯智豪(圖左)合作,耗時14年才釀成的台語專輯《夜婆Iā-Pô》足以在台灣民謠史添上一筆,專場將於6/21(周五)於Legacy舉行。(圖片/錦川音樂提供)

巴奈與金獎製作人柯智豪(圖左)合作,耗時14年才釀成的台語專輯《夜婆Iā-Pô》足以在台灣民謠史添上一筆,專場將於6/21(周五)於Legacy舉行。(圖片/錦川音樂提供)

因此她寫歌如釀酒,用時間釀,磨了近十四年才完成的台語專輯《夜婆Iā-Pô》亦然,製作人柯智豪以巴奈的歌聲為繆思,2009年寫下專輯的第一首歌〈入漿〉(Lip-Tsiunn),最終寫完〈夜婆〉(Iā-Pô)已是2023年。這張專輯以柯智豪擅長的爵士風情為骨幹,融入民間音樂元素,每首歌的背景皆以台灣農村社會的風景、動植物命題,台語是巴奈第一個學會的語言,她也將台語視為母語,整張專輯以舊時代女性視角做出發,精心設計的編曲鋪陳包裹著巴奈歌聲,將人聲與樂器融為一體,為台灣民謠專輯樹立典範。

原住民族沒有文字,而是用行為、歌曲,以及對自然環境的認知與理解,去紀錄生命的形狀,巴奈永遠記得小時候部落祭典的樂舞時刻,這些樂舞看似簡單實則不容易,眾人牽手得牽緊,否則人群會斷,但又不能握痛人,然後要不斷地移動、起立、蹲下,並且記住順序與合聲聲部地歌唱⋯⋯每首歌舞都是為了向祖先報告近況,她好喜歡那種人與人之間緊密依存的安心感。

所以縱使對新政府不抱持任何期待,但巴奈越來越重視身邊的人,例如為她出書的作者與編輯、歷年與她在創作路相知相惜的音樂人,以及抗爭路上相挺過的夥伴與群眾,她會帶著這份情感繼續唱歌。

如她戴的那頂獵鴨帽,那是那布表哥的遺物,她承接了這項物件、別上花圈,戴著它繼續前進。

《巴奈回家》裡描寫好幾段了巴奈落淚的場景,她說自己愛哭,一點小事都能落淚,採訪過程裡,她回憶了很多過往的悲傷與感動,卻沒有哭,與她唱歌時的狀態如出一徹,淚水只在眼眶裡打轉,因為能流露出來的,只有歌聲與情感。在淚乾以前,她還有很多話想說,還有好多歌要唱。

沒有留言:

張貼留言