從1970年代十大建設開始推動,政府就不遺餘力宣傳「核能安全無虞、核廢料可處理」等教條式口號,時至今日,核電存廢爭議依然劇烈,無法否認的是,從第一座反應爐開始在臺灣運轉已屆滿45年,核廢料卻始終找不到最終處置場的事實。這跟哪個政黨執政並無太大關係,即使是支持核電的國民黨執政縣市,也不可能輕易接受核廢料,這是反核派、擁核派最終都要面對的問題。

2019年3月,臺灣綜合研究院能源政策民意調查報告中,民眾最擔心的是核廢料的威脅,有41.2%民眾認為「找不到核廢料最終處置場」是最大隱憂;另有66%民眾不支持核廢料最終處置場址設置在自己或家人的居住城市。

高階核廢料藏隱憂 要等100萬年才安全

從2006年通過《選址條例》迄今,候選地點一變再變,核廢處置問題始終停滯不前。放在蘭嶼的僅僅是低階核廢料,就讓政府難以處理,然而真正讓全球都感到棘手的,是高階核廢料。

高階核廢料就是核電廠用過的核燃料棒,雖然燃料棒離開反應爐後,鈾連鎖反應就停止,但當其剛從反應爐退出時,因具有很高的放射性及熱量,必須先貯存於廠內的用過燃料池中冷卻,待其放射性及熱量衰減後,再進行後續處理。

通常會放在水池中5至10年(溼式貯存),再移出水池,使用金屬容器貯存(乾式貯存),但這並不是長久之計,因為貯存容器日久也會損壞導致輻射外洩,因此必須找到最終處置場。

高階核廢料由於對環境具有潛在的長期輻射危害,約在100萬年後才能趨於與天然鈾礦自然背景值相當的水平,因此國際上甚至有學者提出高階核廢料最終處置場需要以100萬年作為安全評估的時間尺度。

全球37萬噸核廢 僅三分之一經過再處理

燃料棒的使用週期設計約為12至18個月,用完後就變成令各國頭痛不已的萬年核廢。核工業早期太過低估核電廠除役與核廢料處置會面臨的艱難挑戰,使得下一代必須付出高昂的環境與社會成本。

國際原子能總署估計,自民生用核電廠出現以來,一共產生約37萬公噸重金屬的「用過核子燃料」,其中約有12萬公噸經過再處理(reprocess),目前全世界約有25萬噸的大量高放射性用過燃料棒,分散在全球14個國家之中,大多數的用過燃料棒就地放置在反應爐廠區內的冷卻池。

美研發「乾式貯存」避免燃料池爆滿 台灣也適用嗎?

臺灣的高階核廢料至今存放在3座核電廠廠區的燃料池,不但尚未找到最終處置場,甚至在運轉期間因燃料池容量不足而爆滿,臺電只好進行格架密集化、改建水池等作業,以求容納更多的用過燃料棒,此舉被環保團體指稱增加核安風險。

甚至核一、核二廠在運轉期限未到,就因為燃料池爆滿而必須提前停機,燃料池容量設計本就不足以容納運轉執照效期40年所產生的用過燃料棒。

為因應找不到核廢料最終處置場的困境,美國率先發展乾式貯存技術,將在燃料池存放超過5年,且其所產生之熱量可以靠自然對流移除之用過核燃料,存放於乾貯罐內。

此技術被美國核能管理委員會(Nuclear Regulatory Commission, NRC)認可並採用,但仍有許多國家存放在燃料池內。臺灣的核電發展參照美國,隨之提出於廠區內規劃興建室外乾式貯存設施,但興建過程、環評、水土保持執照取得並不順利,至今尚未啟用。

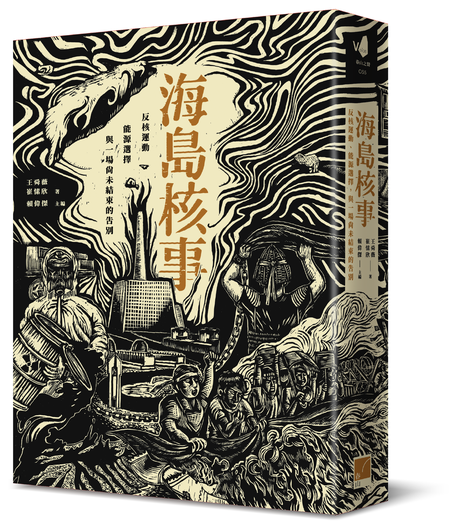

- 本文摘自:《海島核事:反核運動、能源選擇,與一場尚未結束的告別》

沒有留言:

張貼留言