3月23日上午,綠盟與春山出版於2024台北國際書展合辦新書講座「臺灣反核運動的故事──從《海島核事》回望對核能的漫長告別」。

本次活動主持人為春山出版總編輯莊瑞琳,開場時她就說,這本書不僅只是社會運動的記錄,也是臺灣社會過去50年的重新書寫。《海島核事》重新書寫了臺灣整體的反核運動發展脈絡,也重新書寫那些鮮為人知的地方敘事——關於地方和核能之間盤根錯節的歷史故事。

本次講座的四位講者都是讓《海島核事》得以書寫完成的關鍵人物,分別是本書的主編賴偉傑、兩位作者王舜薇及崔愫欣,以及最早參與書寫計畫的記者阿潑。十二年前,這一群人因何緣由聚在一起,興起書寫此書的念頭?又為何這一個念頭能夠化為延續十幾年的行動,直至去年終於成真?

十二年前是臺灣社會運動風起雲湧的時期。阿潑說,當時文壇前輩吳晟有意出版一系列面向大眾的社會運動公民讀本,邀請她負責反核運動的部分。

為何需要有這麼一本記錄社會運動的書?

阿潑認為,了解過去發生什麼事情是重要的,因為若是我們不知道過去有多少前輩為這場運動前仆後繼地犧牲,我們將缺乏歷史感,以至於無法理解運動的意義。然而,當時在媒體業的阿潑,其實對於社會現況感到又累又絕望,「就算我只是旁觀者的角色,我也覺得好累。」她心裡就想說,「就算要寫我也不要一個人寫」,後來才找了綠盟合作。

阿潑說,這本書書寫歷史,但「書寫過程本身也是歷史。」

雖然後續出版社換了幾番,過程多舛,也曾興起放棄的念頭,但阿潑說,是當時在綠盟的劉惠敏及王舜薇始終堅持,還有編輯莊瑞琳的持續關注,才讓這本書不僅只是一個一閃即逝的念頭。

對於作者們而言,這本書「真的很難寫」,一來是因為十年間的團隊成員歷經變化,原本的主筆劉惠敏後來罹癌逝世,也讓書寫計畫幾近中斷;二來,這本書作為一場社會運動的見證,就如作者崔愫欣所言,這場社會運動仍是「現在進行式」 ,隨著時局的變化而不停產生變動、迸出新的內容。

在書寫過程中,作為參與其中的運動者,眾人必須不停思考,「這本書的終章究竟要斷在哪裡?」

「我們根本不知這場運動何時能結束。⋯⋯就算核電除役了,除役也是長達25到30年的過程,而且還有核廢料的處置,我們和核廢料的告別得要許許多多個世代之後。」愫欣說道。

作者王舜薇跟讀者分享推薦《我在核輻射中長大》這本書,因為此書對於她書寫《海島核事》的幫助非常大,「這本書讓我認識到,在地居民的生命故事如何和反對核能連結在一起。」

舜薇說,在遊行、記者會上高喊著「保衛鄉土」的反核者,若我們不理解其生命故事,是難以去看見「保衛鄉土」這四字對於他們而言蘊含的重要意義,「《海島核事》可以說是讓這些(意義)浮出水面。」

《我在核輻射中長大》的結尾在講一場漫長的告別,《海島核事》一樣如此,前者結束在風和雨,後者結束在福隆沙灘上的寄居蟹及大冠鷲,「我認為歷史感要有自然的存在,這是非常重要卻被常常忽略的,」舜薇說道。

參與運動超過30年的偉傑說,參與的時間長,看到的事情多,其實會覺得焦急與擔憂,因為這都是一個又一個活生生的人的故事,「貢寮的、金山的、蘭嶼的,很多這些地方的人想法都非常有意思,但在主流媒體上,他們的聲音都消失了。」

「所以我們真的很希望這些故事能夠被記錄下來。」偉傑接著說,「這本書記錄的故事是許多人的生命點滴,感謝作者把這些故事、人物串接梳理,撐出了整個反核運動的脈絡歷史。 」

或許有些人會認為,這本書由綠盟擔綱,肯定就是為了宣導反核。然而,本書主編和作者們在今日講座中再再強調,這本書其實不是一本說服讀者反核的教材。

「為什麼叫海島核事?就是因為我們希望書寫的是故事,而不是教材,」愫欣說,「重點在於,核能過去在臺灣社會引起什麼動盪?當地人如何看待?對當地人又有什麼影響?」

「我們希望能夠把這些故事傳遞下去,而這本書就包含了所有我們想要講的故事。」

【歷史不能被遺忘】

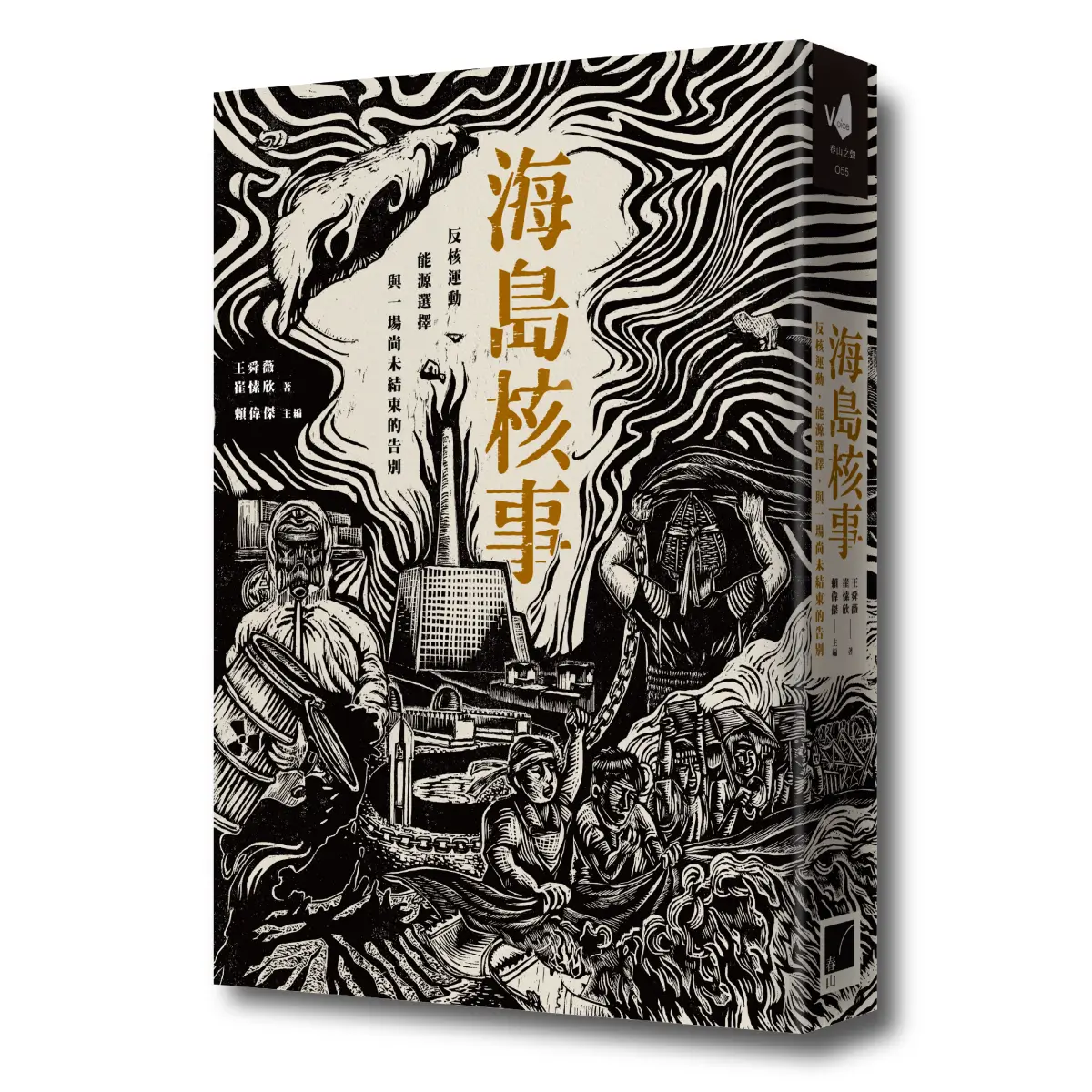

綠盟與春山出版於2023年12月合作出版《海島核事:反核運動、能源選擇,與一場尚未結束的告別》一書,這是臺灣第一本反核運動史專書,記錄了這片土地上40年來的反核運動故事與歷程。

閱讀《海島核事》,讓記憶傳承,讓行動永續,一起關注這場與核電的漫長告別。

沒有留言:

張貼留言