西螺大橋1952年開工、隔年完工,當時鋪設橋面的工人頭戴斗笠,充滿「時代感」。 (印刻提供)

西螺大橋1952年開工、隔年完工,當時鋪設橋面的工人頭戴斗笠,充滿「時代感」。 (印刻提供)◎藍祖蔚2020-05-09

西螺大橋的外貌曾經三度變色,從昔日具軍事考量的綠色、灰色,走到今日觀光討喜的紅橋,見證台灣歷史流變的傷痛。 (記者林國賢攝)

西螺大橋的外貌曾經三度變色,從昔日具軍事考量的綠色、灰色,走到今日觀光討喜的紅橋,見證台灣歷史流變的傷痛。 (記者林國賢攝)

人生的timing(時機)很重要,在對的時間點講出能夠擊中對方心坎的話,心想,才容易事成。

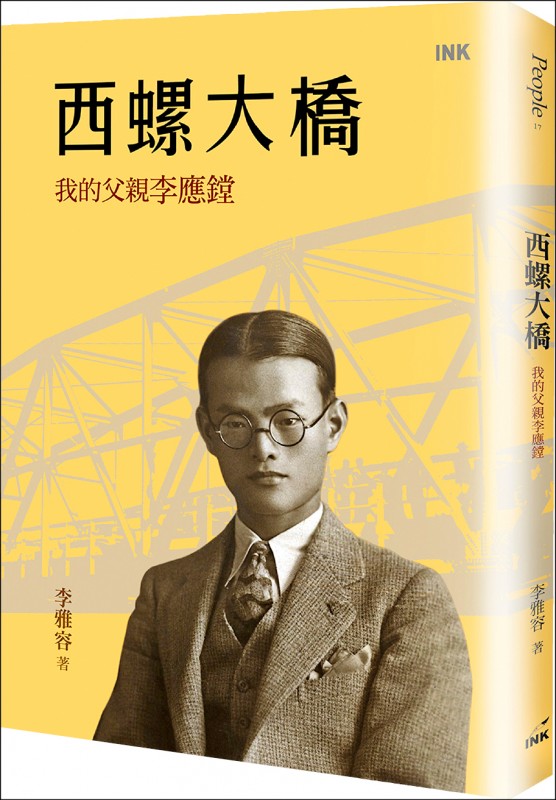

《西螺大橋─我的父親李應鏜》(印刻提供)

《西螺大橋─我的父親李應鏜》(印刻提供)

西螺人早在1934年就有在濁水溪上建橋之議,一拖18年,直到1953年才蓋橋成功,而且是在那個凡事為軍事,全體軍民都得相信「一年準備,二年反攻、三年掃蕩、五年成功」政治口號的年代,西螺大橋得能順利完成,關鍵在於幕後推手李應鏜講了兩句話。

為了建橋,在蔣緯國引介下,他面見蔣介石說:「要反攻大陸,就要建西螺大橋。」因為只有建妥西螺大橋,台灣南北才能貫通,軍事、國防、交通和經濟上都能發揮非比尋常的重要性。這個利害分析,聽在「家在山那邊」的蔣介石耳裡,何等懇切!?

建橋推手未見碑文 李應鏜愛女「榮耀汝父」

然而,早在向蔣介石進言之前,李應鏜就已經寫信給美國經濟合作總署申請美援建橋,這是執行馬歇爾計畫的美國聯政府機構。協助位處反共第一島鏈的台灣搭建西螺大橋,同樣也具有封鎖赤色力量,支援軍事作戰的潛力。這個事實陳述,美國杜魯門總統聽懂了,就在韓戰爆發前一個月,批准計畫,130萬美金的建橋專款,於1951年初匯進了李應鏜私人戶頭之中。

觀看李應鏜女兒李雅容的著作《西螺大橋─我的父親李應鏜》,你可以看見多數台灣人理應熟悉,其實卻極陌生的1950年代前後的台灣開發史。原因之一在於西螺大橋雖然曾經非常重要(遠東第一,世界第二鐵橋),但是建橋紀念碑的碑文上未見李應鏜之名,只因大橋完工落成之際,他已非西螺鎮長,堅持只能刻上西螺鎮公所之名。李應鏜「但求事成,不搶功亦不居功」的謙讓心態,透過李雅容的整理與書寫,實踐了聖經馬太福音中所期許的「Honour Thy Father(孝敬/榮耀汝父)」。

大橋綠灰紅三變身 與島民見證時代

至於西螺大橋的色彩流變,同樣也是有趣的台灣記憶。初為綠色,與周遭稻田同色;後改灰色,要與濁水溪溪砂同色,動機都基於軍事上的防空考量,要讓臨空敵機難以辨識。至於晚近的紅色,則是大橋功成身退,轉成觀光景觀的美麗換妝了。

李應鏜生在日本時代,到京都受過日本教育,這本傳記書中因而可以看到不少日治時期的台灣情貌:包括二戰末期,只要空襲警報一響,李家大小躲進果園防空壕,有時甚至還把鍋子搬進去煮食,因為美軍曾在西螺投擲過十多枚的破壞彈;包括國小學生得跪坐校園,聆聽天皇第一次的「玉音放送」,結果卻是宣布投降的「終戰詔書」,導致師生抱頭痛哭。當然,隨後的台灣孩子往往就得在日語、台語和北京話的三語交錯的環境中摸索前進,《悲情城市》的金瓜石醫人員學的是頭痛牙痛肚子痛,西螺李家則是從「人有二手,一手五指,兩手十指…」開始勤學漢語,改朝換代的語言課程何等奇特。

不過,最觸目驚心的畢竟還是屬於李應鏜在二二八之後,如何搭救參與過攻佔虎尾機場件的鄉親,當時,嘉義已經發生與國軍談判的名人林茂生、陳澄波遭槍殺的噩耗,李應鏜還敢與「土匪仔政府」交涉做保,就算憑恃的是與部隊長還算相熟,然而就在走出營區之前,竟然槍聲大作,著實驚心動魄,在那個有理說不清的肅殺年代,冒險交涉需要的智慧、義氣與膽識都非比尋常。至於,接下來國軍挨家挨戶的戶口清查變成侵門踏戶的巧取豪奪,具體而微說出了尋常百姓無可奈何,卻又悲憤難抑的委屈心情。

白恐驚魂23小時 後遺症驚駭餘生

至於1951年5月一大清早警察及保安司令部官員直接登門,以通謀台獨首腦廖文毅之名搜索李家,即使一無所獲,依舊強行押走李應鏜,扣人23小時,同樣亦是想來就心驚的白恐往事。李應鏜後來的低調、噤聲與抑鬱染病,想亦都是白恐症候群的後遺症。

全書最神奇的一筆就是以西條八十的歌謠「金絲雀」做結。那個年代的台灣士紳,早已被迫噤聲忘了如何歌唱,他們心中,或許只能藉由「若能乘著象牙船,划著銀槳,漂浮在月夜的海上,將憶起遺忘的歌」的歌詞意境抒發鬱悶。《西螺大橋─我的父親李應鏜》這本書所能摭拾的無非就是快被台灣人淡忘的西螺往事,無非就是once upon a time in Siluo。

沒有留言:

張貼留言