下面是楊楚約在瑞典龍德大學參與觀察所寫的文章

10月31日星期六,走在瑞典隆德小鎮的街頭上,逢是看到店門口的乞討者,我們便遞上傳單,以兩三句現學的羅馬尼亞文,告知他們周一傍晚慈善晚餐的消息。坐在後火車站的大叔,收下了我剛買的麵包,抓起我的手親吻了起來,誠懇地吐出他唯一會的瑞典文:「謝謝。」

但他可能不知道,當下真正感動以及收穫最多的,其實並不是他自己。

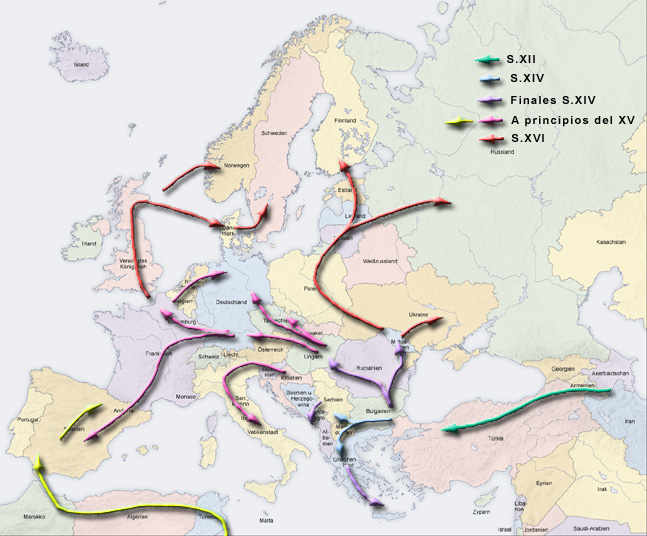

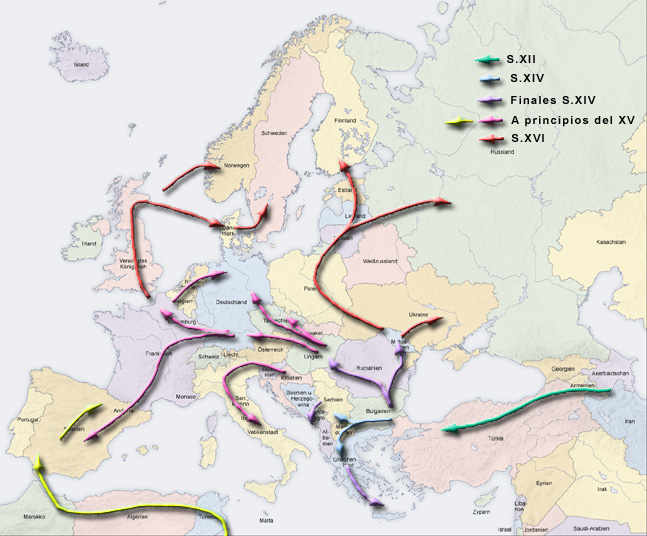

羅姆人,Romani,一支流浪千年的城市游牧民族,幾世紀以來局無定所,總是給人一種神秘而鬼祟的色彩。在西元五世紀左右離開北印度之後,羅姆人就再沒有真正的故鄉。

他們並非來自埃及或捷克,卻無意被歐洲人冠上了吉普賽人或波希米亞人的稱號。羅姆人在歷史上成為過街老鼠,不斷地在歐洲各國受到歧視與迫害。即使在今日的羅馬尼亞,多數羅姆人居留了上百年的國度,也對羅姆人採取許多非常不人道的政策,不承認他們的身分,甚至在工作機會以及教育都秉持著不平等的態度。隨著歐盟一體化的趨勢,以往居住在羅馬尼亞的羅姆人開始逃往法國、西班牙、義大利等西歐國家尋求更好的生活機會,但在人生地不熟的地方,又缺乏專業技能,許多羅姆人最後主要依靠乞討維生,甚至淪落成地方扒手。

他們並非來自埃及或捷克,卻無意被歐洲人冠上了吉普賽人或波希米亞人的稱號。羅姆人在歷史上成為過街老鼠,不斷地在歐洲各國受到歧視與迫害。即使在今日的羅馬尼亞,多數羅姆人居留了上百年的國度,也對羅姆人採取許多非常不人道的政策,不承認他們的身分,甚至在工作機會以及教育都秉持著不平等的態度。隨著歐盟一體化的趨勢,以往居住在羅馬尼亞的羅姆人開始逃往法國、西班牙、義大利等西歐國家尋求更好的生活機會,但在人生地不熟的地方,又缺乏專業技能,許多羅姆人最後主要依靠乞討維生,甚至淪落成地方扒手。

我的瑞典朋友說,在金融危機以及歐債風波之後,西南歐經濟變得相當不穩定,這群羅馬尼亞的羅姆人開始遷移往北,在這幾年開始出現在北歐大小城市的街頭。但在一句英文和瑞典文都不會的情況下,羅姆人在瑞典也只能繼續以乞討的方式生活,雖然還是活在貧窮的邊緣,但相對於在家鄉的生活,已經算是相對過得去了。

星期一傍晚來到慈善晚餐現場,偶爾幫幫忙以外,我大多時間就坐下來,試圖參與這些羅姆朋友的談話。穿著紅色大衣的Anton,年約四十,就跟在場其他羅姆人一樣,不解任何英文或瑞典文,但卻操著一口流利的西班牙文,我便將就運用我那鱉腳的西班牙文,硬生生與他攀談了幾十分鐘。

原來,他之前在西班牙待了十四年,馬德里九年,巴塞隆納五年,連三個小孩都是在西班牙出生的。他談起他的小孩就笑了起來,說著:「我們那三個吼,都去讀西班牙學校,最後竟然都只給我講西班牙文拉,哈哈。」

但說起了現在他們家庭的窘境,他又冷靜了下來,娓娓道出在羅馬尼亞或西班牙無法找到工作的現實狀況。他說他已經把三個孩子送回羅馬尼亞請岳母照顧,而他只能盡力在瑞典圖一口飯吃,再把錢寄回家裡。至少他現在跟老婆是有床睡的,已經比大多數睡廢車的朋友們好多了。「瑞典真的太冷了。」他囔著。

很多人看到出現在西歐的遊民和乞討者時,會下意識地歸咎於吉普賽性格的懶惰散漫,甚至是怪罪於歐洲申根區的失敗。但有時候最容易被人忽略的卻是,世界至今未了的種族隔閡與不接納。因為社會既有的負面形象,以及部分國家不負責任的放任態度,造就出了多數羅姆人的貧窮陷阱的循環。

當然在觀察歐洲同時,我也學習面對台灣自己容易犯的錯誤。若是羅姆人或其他弱勢族群來到台灣,社會會如何以人權的態度幫助他們呢?但我想到,即使是不斷為台灣社會做出正面貢獻的東南亞移工,都要面對公司的剝削、大眾的另類眼光以及年輕人之間不經意的玩笑戲謔。不知道台灣在未來是否能接納需要大量社會輔導的難民,而成就真正寬容的多元社會。

Anton拿出他破舊的小螢幕手機,給我看他三個孩子的照片。他五歲小兒子在照片裡,笑得好不燦爛。我在一旁直說可愛,他卻看著照片,說:「不管你怎麼覺得,都不重要。他們在我眼裡,永遠都會是我最可愛、最帥氣的小孩。」

補充

在今日,有一部分羅姆人正試圖保持其傳統生活方式,居無定所。但在東歐許多地區,羅姆人定居在生活條件極差的棚戶區內,和其他民族居民仍然時有衝突。但在其他地區,羅姆人則靠其傳統文化(如羅馬尼亞羅姆人的傳統銅匠工藝)成功致富。

在東歐共產主義時期,東歐各國由於實行計劃經濟,羅姆人在就業方面障礙較少,但後來東歐轉為市場經濟以後,羅姆人失業問題愈顯嚴重。現在在一部分國家有大量的羅姆人靠社會福利為生,這造成了針對羅姆人的歧視的加深,同時也創造了社會隱患,如斯洛伐克在進行社會福利改革時曾有羅姆人聚居點發生騷亂。

2004年6月,匈牙利選出了歐洲議會的第一位羅姆人議員:Lívia Járóka女士。同時東歐七國於2005年發起「容納羅姆人年代」(Decade of Roma Inclusion),旨在改善羅姆人的生活。

沒有留言:

張貼留言