2020-07-23 陳立樵/輔仁大學歷史學系副教授

1789年法軍佔領埃及,在埃及與蘇丹造成意想不到的蝴蝶效應。即使埃及與蘇丹的界線在1899年後並未改變,但兩者的衝突到了第二次世界大戰後依然很激烈。這不是埃蘇自己想陷入的問題,而是帝國主義者所造成的禍患。

埃及(Egypt)與蘇丹(Sudan)的邊界劃分,如同西亞的阿拉伯地區,都與歐洲帝國主義在非西方世界橫行霸道有關。這一切要從法國拿破崙(Napoleon Bonaparte)在1798年攻入埃及之後開始說起,法國的目的是為了從埃及殺入印度,破壞英國在亞洲海域的優勢。鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)君主派遣將軍穆罕默德阿里(Mohammad 'Ali)前往埃及,在與英軍的合作下,法軍在兩年後遭到驅離。穆罕默德阿里在埃及的勢力逐漸穩固,甚至於1821年往南拓展到蘇丹地區。

蘇丹做為伊斯蘭文明圈的一份子已有段時間,16世紀鄂圖曼勢力從北方的安納托利亞(Anatolia)進入埃及,但鄂圖曼其實對蘇丹並沒有有效管轄,一直到穆罕默德阿里之後才算建立管理制度,他也試圖統治整個尼羅河(Nile River)上游。穆罕默德做為埃及首位君主,只是鄂圖曼不承認,隨後穆罕默德阿里與鄂圖曼政府交惡。到了第三任埃及君主伊斯馬儀(Ismail)時期,埃及大致上所掌控的蘇丹,往南抵達亞伯湖與維多利亞湖(Lake of Albert and Lake of Victoria),往東則是抵達紅海(Red Sea)海岸以及亞丁灣(Gulf of Aden)。

然而,在1869年蘇伊士運河(Suez Canal)啟用之後,英國從中取得的利益越來越高,也越能控制埃及的經濟。逐漸地,埃及軍官反英的勢力壯大,其中以阿拉比(Ahmed ‘Urabi)最具影響力,伊斯馬儀雖不認同但也沒有能力壓制阿拉比,最後導致英軍在1882年佔領了埃及。英國雖主張自己只是做為埃及的保護國,但無論怎麼說,這就是侵佔他人土地,其目的就是為了掌握蘇伊士運河帶來的商機與政治優勢,做為埃及的保護國只是為了保護英國自身的利益。結果,這連帶引起了蘇丹地區的抵抗運動。宗教人士穆罕默德阿賀馬德(Mohammad Ahmed)以救世主(Mahdi)的名義領導運動,竟讓英國與埃及軍隊難以招架。雖然他於1885年去世,但其代理人建立了馬赫迪國(Mahdist State)。

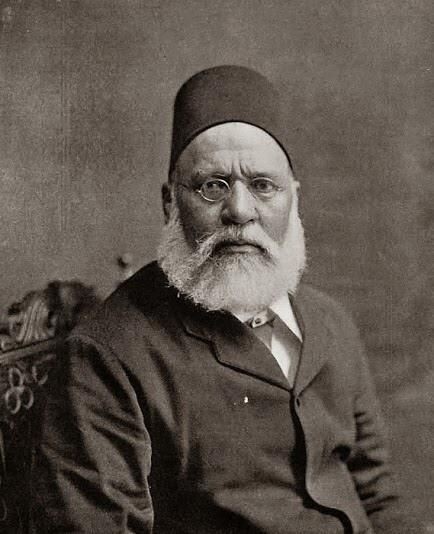

艾邁德‧阿拉比。(圖:維基共享)

艾邁德‧阿拉比。(圖:維基共享)

埃及政府曾向英國表示蘇丹的重要性,「尼羅河就是埃及的生命,而尼羅河就等於蘇丹。」尼羅河上游在蘇丹境內,若蘇丹有朝一日脫離埃及,可能會造成埃及水源使用的問題。換句話說,失去蘇丹就讓埃及失去優勢,蘇丹形同埃及「不可分割的領土」。在埃及仍與馬赫迪國對抗之際,英國當然擔憂埃及有可能把蘇丹「整碗捧去」,與此同時,英國還面臨法國與義大利在東非(East Africa)的勢力爭奪,於是掌握蘇丹便成了英國必須達到的目標。

由於埃及對抗蘇丹並沒有絕對優勢,英國便成了相當重要的支持來源。1899年1月,英埃簽訂《共同管制協議》(Condominium Agreement),條文中除了談及蘇丹應設有總督,由英國推薦、再由埃及任命,另提到埃及與蘇丹之間以北緯22度為界,原因之一是這為埃及與蘇丹先前勢力衝突後大致的分界線。從《共同管制協議》可看到整個19世紀蘇丹局勢的發展脈絡。埃及與英國都不願失去蘇丹,這就像打開了埃及與英國對蘇丹地區控制的潘朵拉盒子。埃及即使已受英國控制,但仍想要保住既有權益,而英國卻有不能丟掉帝國主義優勢的壓力。

1914年第一次世界大戰爆發,埃及境內反對英國的民族主義勢力更加強盛,尤其1918年美國總統威爾遜(Woodrow Wilson)提倡的「民族自決」(self-determination),讓埃及的民族主義者更抱持獨立的希望。然而,埃及民族主義者組織代表團欲參與1919年戰後的巴黎和會(Paris Peace Conference),卻遭到英國阻攔,這引起更大規模的抗爭運動。埃及輿論一再要求英國人離開蘇丹,依然維持過去埃及不能沒有蘇丹的主張。這讓英國感到情勢危急,只好無奈地在1922年終止對埃及的保護權力,埃及立即宣布獨立。

埃及與蘇丹之間以北緯22度為界,原因之一是這為埃及與蘇丹先前勢力衝突後大致的分界線。(維基共享)

埃及與蘇丹之間以北緯22度為界,原因之一是這為埃及與蘇丹先前勢力衝突後大致的分界線。(維基共享)

或許英國預知埃及獨立後可能會主動介入蘇丹事務,遂要求隸屬埃及的軍隊必須立即撤離蘇丹。過去擔任蘇丹總督的英國軍人溫蓋特(Ronald Wingate)曾建議讓蘇丹脫離埃及,主要是考慮到蘇丹境內早有敵對埃及的氣氛,而且英國若能單獨控制蘇丹,反而有助於控制尼羅河上游,等於更具控制埃及的優勢。這也透露出溫蓋特想把埃及的影響力排除在蘇丹之外,以避免後患。當埃及獨立時,英國轉向拉攏蘇丹,希望蘇丹能再次出現上個世紀的救世主運動,以便對抗埃及。而且,這時蘇丹獨立反而對英國有利,主要是考慮到尼羅河流經蘇丹與埃及這廣泛區域所帶來的利益,若能滿足尼羅河上游的蘇丹,等同於強化英國對尼羅河下游埃及的控制。表面上英國接受了埃及獨立,但仍想方設法要壓制埃及。

從巴黎和會回到埃及的代表團立即組織政黨,稱為「華夫德黨」(Wafd Party),領導人札格魯勒(Saad Zagholoul)堅持否定《共同管制協議》,意涵即是埃及要自己擁有蘇丹,且駐紮在蘇丹的埃及軍隊絕對不撤離。當然,蘇丹不可能一如以往由埃及管轄,一再主張「蘇丹是蘇丹人的蘇丹」(The Sudan for the Sudanese)。然而,埃及並沒有在這樣的態勢下失去與英國談判的優勢,尤其華夫德黨在國會取得優勢,強烈的反英聲浪讓英國坐立難安,反而讓英國必須疏遠蘇丹,至1936年華夫德政府與英國簽立新條約時,仍維持《共同管制協議》的有效性,可見埃及難以讓英國影響力消失,英國則是不可能對埃及完全讓步。

這一連串的歷史脈絡看下來,1789年法軍佔領埃及,在埃及與蘇丹造成意想不到的蝴蝶效應。即使埃及與蘇丹的界線在1899年後並未改變,但兩者的衝突到了第二次世界大戰後依然很激烈。這不是埃蘇自己想陷入的問題,而是帝國主義者所造成的禍患。

沒有留言:

張貼留言